|

流れ図は、処理の流れを図を用いて視覚的に表現したもので、

フローチャート(flowchart)とも呼ばれる。 一つの「開始」端子に始まり、基本処理を長方形で、条件分岐をひし形で表し、 処理の流れを矢印で示し、一つの「終了」端子で終了する。 |

|

処理(process)は一つの入力と出力を持ち、結合子

(結合子に番号等を付けて、直接矢印で接続できない離れた処理と処理を繋ぐこともできる。) |

|

構造化プログラミングでは、処理の部分を逐次(順序:Sequence)、条件分岐(選択:Selection)、ループ(反復:Iteration)の三種の構造で置き換える以外の構造を作らない。

- 制御構造(control structure)とJavaの文(statement)

逐次(順序:Sequence) : 文の並び 条件分岐(選択:Selection) : if文、switch文 ループ(反復:Iteration) : while文、do文、for文

|

/* メソッド定義 */

戻り値の型 メソッド名(引数リスト)

{

処理

}

// { } で囲まれたブロック内は

// インデント(字下げ)する

|

// hello world と画面に表示する

public static void main(String[] args)

{

System.out.println("hello world");

}

// インデントして可読性を向上する

|

| /* 処理は文 */ 文 | /* 最も簡単な文は式の後ろにセミコロン */ 式; y = a * x + b;

|

| /* メソッド呼び出し */ メソッド名(引数並び); |

// hello world と画面に表示する

System.out.println("hello world");

// 斜辺(hypotenuse)の長さを求める

z = Math.hypot(x, y);

|

呼び出されたメソッドの処理が終わったら戻ってきて続きを実行する (main以外のメソッドを定義して呼び出して使う例はこちら) | ||

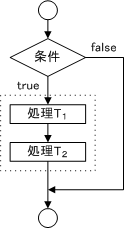

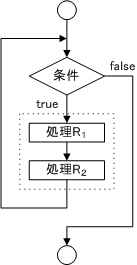

「処理1」を行なってから、「処理2」を行なう。これもまたひとつの「処理」となる。

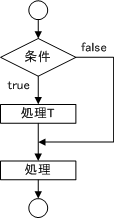

条件によって流れを変える。

- 条件(condition)

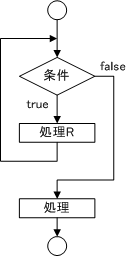

- if文(if statement)(else無し)

「条件」が真(true)の時「処理T」を行ない、 「条件」が偽(false)の時は何もしない。

- if文(else有り)(if-else文)

「条件」が真(true)の時「処理T」を行ない、 「条件」が偽(false)の時「処理F」を行なう。

/* 単純if文 */ if(条件) 文T// 条件が真のとき実行 else 文F// 条件が偽のとき実行 // 各処理文はインデントして可読性を向上する

/* 最大値を求める */ if( a > b ) max = a; else max = b;/* ブロックif文*/

if(条件)

{// 処理ブロックT

文T1

文T2

}

else

{// 処理ブロックF

文F1

文F2

}

/* 最大値と最小値を求める */ if( a > b ) { max = a; min = b; } else { max = b; min = a; } - if文の入れ子(nesting)(else-if文)

if文の処理Fをif文で置き換えたもの。

/* 単純if文の入れ子 */ if(条件1) 文1// 条件1が真のとき実行 else if(条件2) 文2// 条件1が偽で条件2が真のとき実行 else 文F// 条件1も条件2も偽のとき実行 // インデントすると構造が手に取るように分かる!

本来上の様に書くべきだが、

左下の様に書く!/* 単純if文の入れ子 */

if(条件1)

文1// 条件1が真のとき実行

else if(条件2)

文2// 条件1が偽で条件2が真のとき実行

else

文F// 条件1も条件2も偽のとき実行

// コンパクトで明確な表現になっている

/* 高々1次の方程式 b*x + c = 0 を解く */ if( b != 0 ) x = -c / b; else if( c != 0) System.out.println("解なし"); else // b == 0 && c == 0 System.out.println("不定");/* ブロックif文の入れ子*/

if(条件1)

{// 処理ブロック1

文11

文12

}

else if(条件2)

{// 処理ブロック2

文21

文22

}

else

{// 処理ブロックF

文F1

文F2

}

/* 2次方程式 a*x*x + b*x + c = 0 を解く */ if( disc < 0 ) { System.out.println("虚根はあるが、"); System.out.println("実根なし"); } else if( disc == 0) { System.out.println("重根"); x = -b / (2*a); } else // disc > 0 { System.out.println("2実根"); x1 = (-b + Math.sqrt(disc))/(2*a); x2 = (-b - Math.sqrt(disc))/(2*a); } - if文の入れ子(その2)

if文の処理Tをif文で置き換えたもの。

/* 単純if文の入れ子 */ if(条件1) if(条件2) 文12/* 条件1も条件2も真のとき実行 */ else 文1/* 条件1が真で条件2が偽のとき実行 */ else 文F/* 条件1が偽のとき実行 */ // インデントすると構造が手に取るように分かる!

- if文の入れ子(その3)

else無しif文の処理Tをif文で置き換えたもの。

/* 単純if文の入れ子 */ if(条件1) if(条件2) 文12// 条件1も条件2も真のとき実行 else 文1// 条件1が真で条件2が偽のとき実行 // インデントすると構造が手に取るように分かる!

- if文の入れ子(その4)

if文の処理Tをelse無しif文で置き換えたもの。

/* 単純if文の入れ子 */ if(条件1) { if(条件2) 文12// 条件1も条件2も真のとき実行 } else 文F// 条件1が偽のとき実行 /* この中括弧 { } は必要である! elseは最も近いelse無しのifに関連付けられるので、 中括弧 { } が無いと、上の入れ子(その3)と同じになる */

- switch文(switch statement)

「式」の整数値(byte、char、short、int、enum、(longはダメ))に応じて場合(case)分けを行い、それぞれの「処理」を行なう。

各場合の処理の先頭に、case 定数式: または default: という名札(ラベル)を置く。

名札(ラベル)の後ろには :(コロン)が付く。 「if〜else if〜else if〜...〜else」よりも簡単に実現できる。 通常、各caseの最後にbreak;文を置く。

/* switch文 */ switch(式) { case 定数式1: 処理1 break; case 定数式2: 処理2 break; default: 処理F } // 各処理の部分はインデント /* break; が無いと、その下の case や default の処理も 続けて行なう */右のswitch文を実行して確認する/* 3の剰余を文章で表示する */ switch( x % 3 ) { case 0: System.out.println("3で割り切れる"); break; case 1: System.out.println("3で割ると1余る"); break; default:/* 2 */ System.out.println("3で割ると2余る"); } /* breakの無い例 */ switch( i ) { case 3: System.out.print("*"); case 2: System.out.print("*"); case 1: System.out.print("*"); default: System.out.print("\n"); }

char ch = str.charAt(0);

//文字列strの0番目(最初)の文字を変数chに格納する

- 文字列.charAt(n)で、文字列の最初(0)から数えてn番目の文字を取り出す

- 「賛否を問うプログラム」

「YesあるいはNoで回答して下さい。」への回答に対して、一文字目が「Y」または「y」ならば賛成、「N」または「n」ならば反対したものとみなして、「賛成ですね?」あるいは「反対ですね?」と画面に表示する(YesNo1.java)

一文字目がy,Y,n,Nの何れでもない場合の処理も適切に考えて仕様を決めること!

(文字をtoUpperCase()やtoLowerCase()メソッドで大文字や小文字に揃えてから処理する方法もあるが、ここでは用いないこと!)例: YesあるいはNoで回答して下さい。

yes

賛成ですね?

- 「閏年の判定プログラム」

入力した西暦年が閏年か平年かに応じて、「xxxx年は閏年です。」あるいは「xxxx年は平年です。」と画面に表示する(Leap1.java)

(閏年に関してはhttps://www.chugakujuken.com/koushi_blog/ooki/20170309.html等参照のこと)例: 西暦年を入力して下さい。

2001

2001年は平年です。

- どのような入力データでテストすればプログラムが正しく出来ていることを示せるでしょうか?